CASE STUDY

2022.10.04

年間3,050件のリード獲得目標を、わずか半年で達成! FanGrowth【ウェビナーBPO】で広告依存を脱却できた理由とは?

ウォンテッドリー株式会社

Engagement事業部 橋屋 優理様 秋山 弘貴様 小松 由奈様

導入の背景

リード獲得の約9割をペイドチャネル(広告)が占めており、顧客獲得コストが高くなっていた。 ウェビナーの費用対効果は高いが、リソース不足のため月1回程度の開催にとどまっていた。 受注に繋がる、地に足の着いたマーケティング施策を拡充する必要があった。

導入後の効果

半年で3,050件のリードを獲得。広告に頼っていたリード獲得施策を改善できた。

ウォンテッドリー株式会社は、”ココロオドル”シゴトと出会えるビジネスSNS「Wantedly」をはじめとして、採用・人事領域を中心に多彩なサービスを展開しています。

福利厚生「Perk(パーク)」の開発・運営を担うEngagement事業部は、リード獲得の約9割をペイドチャネルが占める現状を変えるためにウェビナー施策を本格化。FanGrowth×ウェビナーBPOの導入後は少人数体制のままウェビナーで安定的にリードを獲得し、顧客獲得コストを低減させました。

今回はウォンテッドリー株式会社Engagement事業部 事業部長の橋屋 優理様、マーケティングリーダーの秋山 弘貴様、セールスイネーブルメント兼インサイドセールスディレクターの小松 由奈様に、導入の背景やご活用の成果などについてお聞きしました。

ペイドチャネルへの依存により顧客獲得コストの高さが課題に

ーはじめに、貴社の事業概要と、業務での担当領域およびミッションについてお伺いしてもよろしいでしょうか。

ウォンテッドリー 橋屋 優理さん(以下、橋屋):弊社では、「究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす」をミッションに、ビジネスSNS「Wantedly」をはじめとした採用・人事サービスを提供しています。

私たちが所属するEngagement事業部は、リモートワーク環境における社内コミュニケーションやカルチャー醸成を支援する「Engagement Suite」シリーズのプロダクト開発や運営に携わっています。現在展開しているプロダクトは、社内報「Story(ストーリー)」、マネジメントツール「Pulse(パルス)」、福利厚生「Perk(パーク)」です。なかでもマーケティングに注力しているのは「Perk」で、ローンチから5年目で中小企業に留まらず、従業員数1,000名を超えるような大規模な企業にも利用いただけるまで成長を遂げています。

私はEngagement事業部の責任者として、ビジネスサイドからプロダクト開発まで横断で統括しています。

ウォンテッドリー 秋山 弘貴さん(以下、秋山):私はEngagement事業部のマーケティング全般を担当しています。業務では、広告・SEOなどリードジェネレーションの領域、メールマーケティングなどリードナーチャリングの領域、MA・CRMなどマーケティングオペレーションの領域を担っています。また、KPIは主にリード獲得数・コンタクト獲得数・商談数の向上を目指して取り組んでいます。

ウォンテッドリー 小松 由奈さん(以下、小松):私はEngagement事業部で営業組織の成果向上のための仕組みをつくるセールスイネーブルメントの役割を担っています。また、インサイドセールスチームのディレクションやウェビナーのディレクションも担当しています。

大熊:以前、貴社が主催するイベント「FUZE(フューズ)」へ足を運んだ際に、サービス利用企業を表彰する「Wantedly Awards」を拝見して、自分もあの表彰式に出演したいと感じました。ウォンテッドリー様は、採用や組織づくりの明確なビジョンに基づいてブランディングに取り組んでいらっしゃいますよね。

橋屋:ありがとうございます。仰る通りブランディングにはこだわりを持っていて、「Perk」でもウォンテッドリーだからこそ実現できる福利厚生サービスのあり方を追求したいと考えています。福利厚生業界では、弊社のようなHR領域から派生したプロダクトが意外と珍しいんです。今後も「Engagement Suite」では自社のミッションを体現できるプロダクトの展開を目指してまいります。

ーEngagement事業部は何名体制で運営されていますか。

橋屋:プロダクトの開発担当者を含めて12名の少人数体制です。そのため、秋山と小松はマーケティングやインサイドセールスの領域に留まらず、幅広い業務を兼任しています。まだ事業規模がそれほど大きくないので、チーム全体として、各メンバーが複数ポジションを自分で担うという気概を持って活躍してくれています。

私はEngagement事業部の責任者として、ビジネスサイドからプロダクト開発まで横断で統括しています。

大熊:事業拡大を見据えていらっしゃる段階ということで、FanGrowthと組織のフェーズが近いと感じます。現在、ウォンテッドリー様にはFanGrowth×ウェビナーBPOをご利用いただいていますが、導入前のマーケティングではどのような課題があったのでしょうか。

橋屋:当時は顧客獲得コストの高さに課題を感じ、収益性を重視してマーケティング戦略を見直していました。「より安価にリードを獲得できるチャネルへ移行したい」「地に足の着いたアナログ寄りの施策を拡充したい」という理由から、ウェビナー施策に関心を持った経緯があります。

秋山:当時はWeb広告で獲得したリードが大部分を占めていました。リード獲得の80~90%がペイドチャネル経由なので、つまり一定の費用を投じなければほとんど顧客を得られない状況だといえます。このまま従来のマーケティング戦略を続けるのは厳しいので、無料ないし従量課金のチャネルを増やす必要性を感じていました。

ーウェビナー以外にもさまざまなチャネルの選択肢がある中で、なぜウェビナーを選択したのですか。

橋屋:業界内で多くの競合他社がウェビナー施策に取り組み、成果をあげていたことが興味を持った理由です。そこで、月に1回ほどウェビナーを開催して、ある程度のリードを獲得できる段階まで自社で取り組みました。

秋山:ウェビナーのように「Perk」の認知率や想起率を高められるチャネルを採用すれば、顧客獲得コストを改善しながら同時にプロダクトの知名度向上を図れます。しかし、現状のマーケティング体制でいかにウェビナーの開催回数を増やすかが大きな課題となりました。例えば月に4回を目指すとなると、少なくとも週に1回のペースで開催する必要がありますが、現実的には社内の人的リソースの問題から運営が難しくなります…。そこでウェビナー施策の支援サービスをリサーチしたところ、FanGrowth×ウェビナーBPOに出会い、アウトソーシングによるリソース不足のカバーを期待して導入を決めました。

橋屋:FanGrowth×ウェビナーBPOは、将来的にウェビナー施策を受注につなげる設計まで支援を受けられる点に魅力を感じました。ウェビナーというチャネルの性質上、ただちに施策を受注につなげるのが難しいことは十分に理解しています。その一方で、いつまでも受注できないまま施策を継続するのは経済的合理性の観点から難しいので、専門家から支援を受けて本格的に取り組むべきだと判断しました。

導入後の効果

ー人的リソースに限りがある中でウェビナーの開催回数を増やし、かつウェビナー施策を受注につなげたいというご要望に対して、コンサルタントはどのように提案を行いましたか。

中條(FanGrowthコンサルタント):まずは幅広い共催先とウェビナーを開催するために、キーワードを「福利厚生」からさらに広げてみましょうと提案しました。限りあるリソースで成果をあげるには、ウェビナーの開催回数を最小限に抑えながらも、1回あたりの共催先の数を増やす方法が有効です。そこで、ウォンテッドリー様が得意とする「採用」や「福利厚生」の領域以外にも目を向けていただき、得意なテーマから今後挑戦したいテーマまで視野を広げてヒアリングを行いました。

橋屋:中條さんからウェビナーのテーマを広げると聞いたとき、私としては、組織づくりに関する様々なテーマで既に各社と登壇していたので、特に抵抗はありませんでした。導入後は検証フェーズとして数量をこなしたかったので、注力領域である「福利厚生」に縛られすぎずに、リード獲得を優先して様々なテーマで話しました。狙い通り、共催先が広がったことで、いちセミナーあたりの集客数も大きく伸び始めました。

このようにキーワードを広げた場合、どの共催先と連携するかが重要となりますよね。共催先探しではどんな工夫をしましたか。

中條:300~500名規模の企業の中から、ウォンテッドリー様の思想を踏まえて「共感」「働き方」「ココロオドル」といったキーワードに合致しそうな共催先を絞り込みました。その際は、単にプロダクトの特性に着目して選定するのではなく、企業の思想や登壇者の相性といった定性情報を重視して共催先をご提案しています。

大熊:ウォンテッドリー様が大切にされている思想面を踏まえて選定したのですね。また、今回の施策では独自に「koma-Tier」という指標を設計し、さらにマーケティングの目的別にウェビナーを実施したそうですね。この取り組みについて詳しく教えていただけますでしょうか。

橋屋:まず「koma-Tier」とは弊社が独自に作った指標です。小松が作った指標なので「koma-Tier」と呼んでいます。案件化の可能性や事業のタイミングに応じて、リードをランク分けしています。数字が大きくなるほど案件化の可能性が高いリードとなります。

小松:koma-Tierのランク分けの基準は個別のウェビナーによって異なりますが、共通する項目は「従業員数」「ウェビナーの視聴履歴」「Wantedly Visitの契約の有無」「ウェビナーの申し込み経路」「アンケートの回答結果」の5つです。それに追加して個別のウェビナーや事業として優先的に接触したい企業の基準を加味して、ウェットなランクを付けています。あえてシステム的にランクを付けることをやめ、毎回人の手をいれることで事業とターゲットの足並みを揃えることができています。

インサイドセールスではランクに応じてアプローチの手法を変えているのでしょうか。

小松:アプローチの手法は基本的にほとんど同様ですが、ランクによって優先順位を変えています。弊社のインサイドセールスの人数の都合上、全てのリードへ一斉にアプローチするのは難しい状況にあります。そこで、ランクの高いリードを優先して架電する形で、案件化の可能性が高い企業もしくは事業として優先的に接触したい企業から先にアプローチしています。また、架電をしないと判断したリードへは、電話以外の手法でナーチャリングを進めています。

以前は、ウェビナー経由で獲得した全てのリードに架電していたのですが、ウェビナーの開催回数が増えると全員に架電するのが難しくなってしまって…。koma-Tierのアイデアを実装して適切な優先順位づけを行うようになってからは、顧客へ効率的にアプローチできるようになりました。

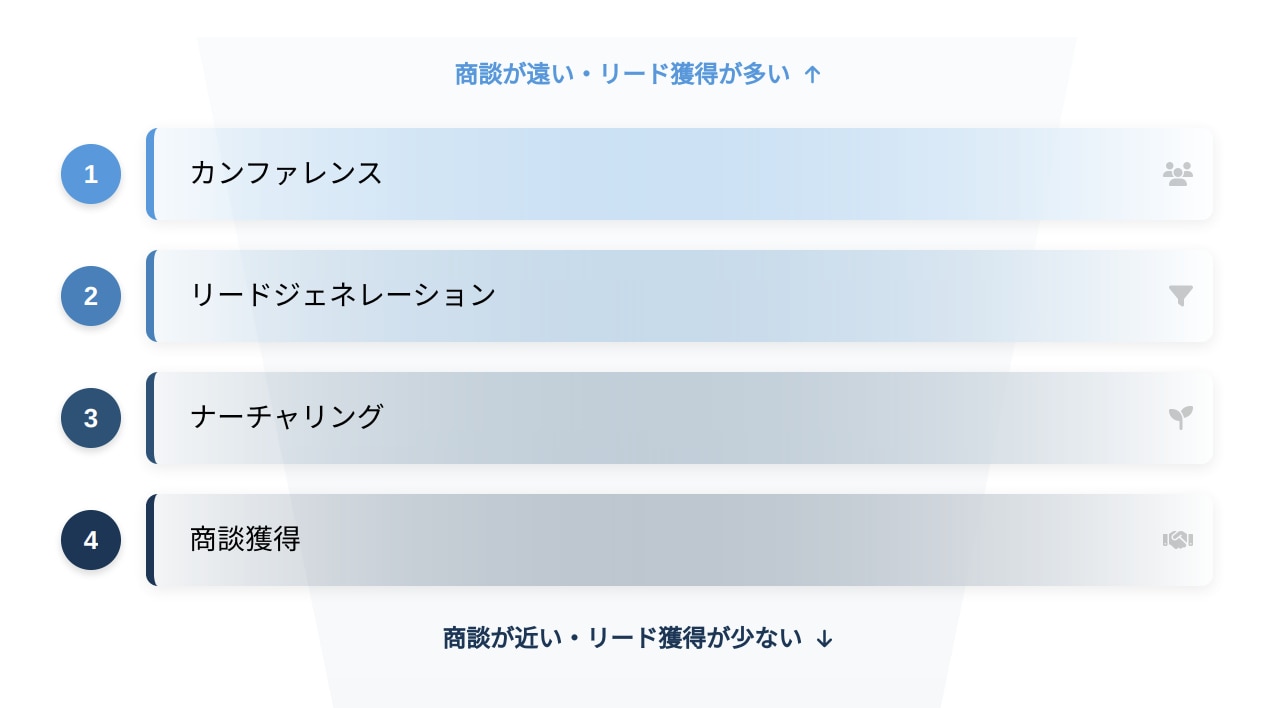

小松:また、マーケティングの目的ごとにウェビナーを4種類に分類しました。

この4つの分類では、数字が小さいほど商談が遠く、獲得できるリードが多くなります。反対に、数字が大きいほど商談が近く、獲得できるリードが少なくなります。これらのウェビナーの分類は明確な条件に基づいて行っています。例えば「③ナーチャリング」に分類するウェビナーは、タイトルに「Perk」と関連性の高い「福利厚生」のキーワードが入っていなければなりません。社内の認識をすり合わせて、参加者のニーズに適したウェビナーを実施するためにも、慎重に分類を行っています。

橋屋:たとえ商談が遠いとしても、プロダクトの認知拡大のために必要なテーマもあります。このように分類を行うことで、顧客のニーズに適したウェビナーを提供するとともに、ひと月に開催可能な4回のウェビナーの中でバランス良くマーケティングに取り組めるようになりました。

大熊:全てのウェビナーで受注を目指すわけではなく、「このウェビナーではプロダクトの認知を獲得する」「このウェビナーではウォンテッドリーの思想を知ってもらう」といった棲み分けを行ったのですね。どのような経緯で現在のスタイルにたどり着いたのでしょうか。

小松:ウェビナー施策へ本格的に取り組み始めてから、「今回のウェビナーを開催したら、結局いつ案件化するんだろう?」と悶々としていて、あるとき3人で集まって納得できるまで話し合ってみたんです。最終的に受注につなげるためには”商談が近いウェビナー”を開催しなければならない。では、そもそも”商談が近いウェビナー”の定義とは何なのか? こうして整理していったところ、ウェビナーを目的別に分類したら上手くいくかもしれないと気づきました。

年間の目標である3050リード獲得をたった半年で達成!少人数体制のウェビナー運営で安定的なリード獲得が可能に!

ーウォンテッドリー様はFanGrowth×ウェビナーBPOの導入後、上期にカンファレンスを主催されています。早い段階で大規模イベントに挑戦していらっしゃいますが、いつ頃からカンファレンスを意識して動いていましたか。

中條:実はキックオフミーティングの時点で、カンファレンスを主催するタイミングについてご要望を伺っています。そのため、当初から上期のカンファレンス主催を見据えて6~7社共催の中規模イベントを予定に組み込んでいました。最終的にカンファレンスを主催するにあたり、大きなイベント向けのテーマ設定や、多数の共催先とのコミュニケーションを少しずつ練習していただいていたんです。

橋屋:社内外のあらゆる季節イベントから逆算した時に、自社だけでは実現できない規模感の成果が必要だと考えていて。当初から早期のカンファレンス主催を視野に入れていました。

橋屋:主催したカンファレンスでは、共催先の皆様に「共感」というキーワードを軸にお話しいただきました。開催後のアンケートでは「共感を軸に話が進むので理解しやすかった」というご意見が多く届いて嬉しかったです。参加者の方に“ウォンテッドリーは共感を大事にする企業”と伝わったのを肌で感じられたので、イベントは大成功だと思っています。「Perk」をはじめとした弊社のプロダクトは、いずれも共感を大事にして設計されています。初めての大規模イベントの運営では苦労もありましたが、共感を軸にプロダクトをアピールして、そこに更に共感していただける方々と出会える場所を作れたので満足しています。

大熊:やはり共催ウェビナーと比べると、カンファレンスでは規模が大きい分、参加者にテーマを浸透させる影響力も大きいですよね。現在、FanGrowth×ウェビナーBPOの導入から半年になりますが、定量面の成果はいかがですか。

橋屋:ここ半年のウェビナー施策では、従来のペイドチャネルと比べて、常に同等以上(平均で100%以上)のリードを安定して獲得できています。

また、1年間で立てていた獲得数も半年で達成しており、3050件のリードを獲得できています。ウェビナーへの移行により徐々にペイドチャネルから脱却し、当初の課題であった顧客獲得コストを改善できる見込みが立ったので、下期ではさらに商談や受注の獲得へ向けて注力したいと考えています。

秋山:導入前は月に1回のウェビナー開催が限度でしたが、現在は月に4回の開催を継続できています。また、以前は2社共催のウェビナーしか経験がありませんでしたが、今は3~5社共催のウェビナーをこなしつつ、さらにはカンファレンスを主催する経験も得られました。開催数や共催先の増加にともない、元々ウェビナーからのリード獲得数が4倍まで向上する想定でしたが、実際は4倍以上になり期待以上の成果をあげられました。

大熊:素晴らしい成果ですね。FanGrowth×ウェビナーBPOの定性面についてはいかがでしょうか。

橋屋:第三者から支援を受けるようになって、月に4回のウェビナー開催から逃げられなくなりました(笑)。自社だけで運営していた頃は、開催を実現できなくても「まあいいか」と諦めても誰にも咎められない環境でしたが、マーケティング体制を変えずに月4回のウェビナーをやり切れるようになったのは大きな変化です。

秋山:コンサルタントに共催先との間に立ってもらうことで、他社とのコミュニケーションが取りやすくなりました。共催ウェビナーの運営では、どうしても制作や集客のスケジュールに遅れが生じてしまう場合があり、共催先との進捗確認で気まずい思いをするケースが少なくありません。そんなときも、コンサルタントに第三者の立場から指摘してもらえるので、企業間の調整での心理的な負担が減りました。また、FanGrowthのプロダクトは頻繁にアップデートされるので、リアルタイムで困りごとが解消され、対応スピードの速さがありがたいと感じています。

小松:ウェビナーの企画立案フェーズでは中條さんと二人三脚で進めています。私たちの大切にしたい価値観を理解したうえで「この共催先とはこんなお話ができそうですね!」と提案くださるので助かりました。企画の大枠も提案していただけるので、いただいた大枠をもとにディスカッションしながら、テーマに対してどのようにしたらより私たちの伝えたいメッセージが伝わるか、1単語の選び方や表記の仕方まで話し合って決めていきました。

また、ウェビナー施策の本格化によって、インサイドセールスのメンバーが案件化までの流れを自ら考えて行動できるようになり、チームの成長を実感しています。以前は単にホットリードへの架電を繰り返し行っていたのですが、今はウェビナーに参加してくださった方へどのようにウォンテッドリーの魅力を伝えて、どのように商談へつなげていくのか、自分たちで考える意識を持つようになりました。

ー最後に、今後のウェビナー施策の展望について教えてください。

橋屋:一見すると矛盾するように見えますが、正反対の2つの目標があります。一つは、ウェビナー施策を受注という定量的な成果につなげること。もう一つは、たとえ成果につながらなかったとしても、開催するウェビナーの満足度を高めることです。私自身がウェビナーの登壇者として成長する努力から逃げたくないと思っています。個人的に、参加者や共催先にメリットの大きいウェビナーを開催することに大きな価値を感じています。ウォンテッドリーの話を聞いた参加者の方から「勉強になった!」と喜んでいただけるような、良いウェビナーを続けていきたいです。

大熊:同じ登壇者として、仰ることが非常によくわかります。定量的な成果は言うまでもなく重要ですが、ウェビナーに関わる全ての方に喜んでいただくことも、ほんとうに大切ですよね。コンサルタントは下期へ向けてどのように支援していきますか。

中條:ここまでの上期の取り組みによって、ペイドチャネルに頼らずウェビナーでリードをしっかりと獲得できるようになりました。今はウェビナーで安定的なリード獲得を実現した上で、商談や受注に関する課題が明らかになったという状況です。現時点でリード獲得を実現できているので、下期ではいよいよ商談や受注につなげる設計を推進できます。次の目標へ向けて引き続き伴走してまいりますので、よろしくお願いいたします!

OTHERS

ほかの事例をみる

お問い合わせ

FanGrowthに関する内容から、ウェビナーに関するご質問まで、お気軽にご相談ください。

資料ダウンロード

ウェビナーノウハウやFanGrowthの活用方法などを詳しく知ることができます。

共催マッチングコミュニティ登録

共催企業のマッチングなどを行うことができます。登録〜マッチングまですべて無料です。

© 1997-2024 Excite Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.